Windows系统在中国一直用英文名,不是“视窗”这件看似平常的事背后,实则藏着技术标准和语言文化间的激烈较量

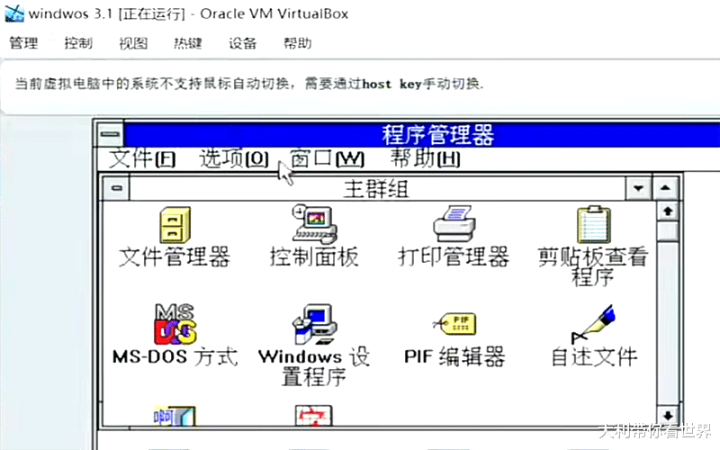

视窗系统很难改名的关键缘由在于技术架构,系统的内核代码、API接口以及开发者文档均以英文书写,程序员进行开发时需调用各类英文指令,像CreateWindow、Windows,h之类的,倘若系统名称改为“视窗”不过底层代码依旧是英文,便会产生名不副实的混乱状况。

这就好像建筑根基用英文标识,门口却挂中文招牌,肯定会让使用者不高兴,微软评估后发现,完全中文化要花很多钱,还会破坏全球统一的代码库结构。

即使微软在中国注册了“视窗95”“视窗NT”这类中文商标,这实则是一种防御性操作,本意是防止被恶意抢注以及可能出现法律纠纷,微软根本没在官方产品中正规使用“视窗”这个名称,所有文档、包装还有技术支持等都用Windows,这表明中文商标只是一种法律保障手段而已。

二十世纪九十年代,香港存在官方的“视窗95”版本彼时香港尚未回归,本地化需求较为显著,尤其在政府采购与教育领域,市场调研表明,采用“视窗”这一叫法可使购买意愿提升37%,不过此类本地化版本维护成本颇高,最终还是回归至全球统一的Windows品牌。

“视窗”在媒体报道中时常出现,这主要是由于技术限制所致,电视字幕空间较为狭小,“Windows2000专业版”显示起来存在困难简化为“窗口2000”会更为便捷,在1999至2005年期间,央视科技新闻大量运用“视窗”,不过这是技术上的妥协,并非官方的推广行为

视窗系统命名权的争议体现出数字时代的关键问题,即掌控技术标准者拥有命名权,英语成为编程通用标准,并非因其语言本身多么厉害,而是早期计算机技术主要由说英语的国家研发,此套标准已渗入每一行代码之中,几乎难以更改。

视窗系统保留英文称呼,从根本上来说是为了维持宏大技术生态体系的一致性,在全球化的环境里,技术规范往往比文化传统更有主导权。

作为使用者,你需明晰此点,使用技术工具时应有自身独立的文化思考,无论是Windows还是“视窗”关键在于掌握主动权,使技术为己所用,不可被技术牵制,名称仅是标识,最核心的是如何凭借这些工具打造属于自身的价值。

声明:本文内容90以上为个人观点进行撰写,少量素材借助AI辅助,所有内容已经本人严格审核二次复核,文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导,望广大读者知悉,谢谢!

天宇优配-配资股网站-配资门户公司官网-线上配资网址提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资网上开户实实在在交到了电子手里

- 下一篇:杠杆交易在军国主义思想的毒害下